東京パラリンピックでトライアスロンに出場された木村潤平(平19教卒)選手。前半では東京大会の振り返りから、どうしたらパラスポーツが普及していくかといったお話を、後半ではパラトライアスロンの魅力、そして今取り組まれている活動について、深く掘り下げて伺いました!

※この取材は9月30日に行われたものです。

「全てにおいて、リオ大会と比べ物にならないレベルだった」

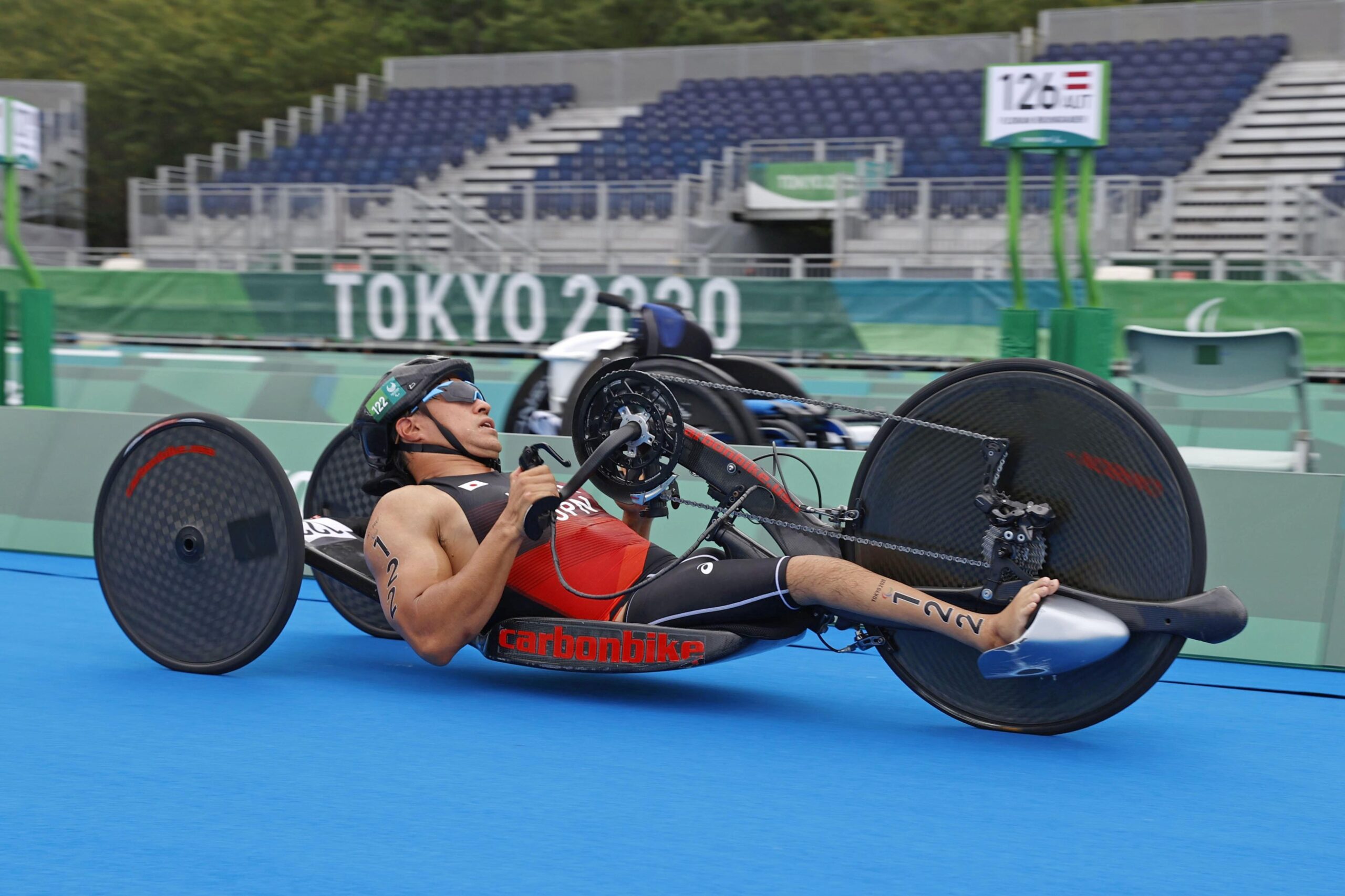

東京大会にトライアスロンで出場した木村選手

――まず東京パラリンピックを振り返って、今大会はどのようなレースプランで臨まれましたか

トライアスロンはスイム、バイク、ランの3種目があります。早稲田大学水泳部出身という強みを生かしたスイムが得意種目なので、スイムでしっかりと先行してそこからレースプランを組み立てるようにレースをしました。その後は、バイクでしっかり粘ってランで逃げ切るという自分がこれまで積み上げてきたいつものをレースプランを考えていました。

――そのレースプランを踏まえて、実際のレースはいかがでしたか

自分のレースプランについては予定通りではあったのですが、これまでよりもスイムでパフォーマンスを上げてきた選手がいたため、予定より順位を落としたスイムアップになりました。ただ、このようなことはパラリンピックではよくあることなので、慌てずにしっかりと落ち着いて対処してレースを運ぶことはできました。また、スイムではできるだけ体力を消耗しないでしっかりと前の順位でバイクにつなぐことができたのは、僕としては予定通りになったと思います。

――飛び出された選手を見た時は驚かれましたか

動揺は全然なかったのですが、マークしていた選手なので、距離間がどれくらい離れているかを意識して、バイクに移らなければいけないと冷静に次の手を考えることができるぐらいの余裕はありました。バイクが速い選手なので、どのように差を縮めていくのがいいのか、ランはこの暑さで遅くなる可能性もある、などの状況判断を冷静にして、自分としてはバイクでリードを広げられても諦めずに粘ってバイクでどれぐらい離されずにいけるかが勝負だと思っていました。これまで1番バイク練習に時間を使ってきたのでこれまでの練習をしっかり出し切りたいと思いました。これまでもトライアスロンの試合では、天候や選手のその時の状況によってもレース展開が全く変わってくることを経験してきたので、冷静に対処できたかなと思います。

――最後はオーストラリア選手に競り勝つ形になりましたがどのような思いがありましたか

メダル争いで競り勝ったわけでもないので、かなり複雑な気持ちでした。個人的にずっと今回の東京はメダル取りたくてやってきた中で、僕としては今回の結果は正直かなり残念な結果でした。これまでのパラリンピックでもメダルを取ることができなかったので、今回こそはなんとしてもメダルを取りたかったという気持ちが強くありました。

最後のランでは、僕自身も思いがけずゴールラインでガッツポーズをしてしまいました。僕としてはメダルが取れなければどの順位でも全部一緒だと思っていました。ただ、1番の目標にしてきた大舞台の最終ゴールでここまで応援してくださった皆様に向けて、最後の最後までしっかり走り切った姿を見せないといけないと思いました。メダルを取ってガッツポーズだったら本当はよかったのですがこの瞬間は5年間の様々な思いや、応援してくれた人たちへの気持ちも含めて思わずガッツポーズしていました。

――メダル獲得についてのお話もありましたが、6位という結果について悔しさとをやりきったという思い、どちらの方が強いですか

自分のできることはやり切った結果ではあるので、悔いはないです。ただ、自分の目標を達成できなかった自分の力不足に残念な気持ちでいっぱいです

――一方でタイムの方はリオ大会からかなり伸びたように感じたのですが、この5年間で一番成長したと感じる点っていうのは何かありますか

リオ大会の時はトライアスロンに転向して3、4年。あの時は、パラリンピックに出ることができたことが奇跡でしたリオ大会本番では、全く戦うことができず、とても悔しく残念な結果でした。東京パラでは地元開催なので、全ての面で強くなって、メダル争いができる位置にいなければ、東京パラにも出場する資格がないっていう気持ちでやっていました。この目標を達成するために必死で練習を積み重ねてきたので、フィジカルも含めて、スイム、バイク、ランとトライアスロン競技における競技力の向上はリオとは比べ物にならないレベルになったと思います。

――東京大会の延期の期間でフィジカルトレーニングに力入れたというお話を拝見したのですが、具体的にどのようなトレーニングされましたか

コロナ禍で大変な時期ではありましたが、この状況は世界中の全ての人が直面していたことなので、今自分にできることを考えたときに、この1年間の過ごし方や捉え方によって、競技面も含めて全ての面で差がでると思い、自分のメンタルコントロールに集中しました。当時は、練習場所も限られたので、家でもできるフィジカルトレーニングで基礎になる体の土台作りを中心にトレーニングをしていました。また、自分の体重をコントロールするために食事制限をしたり、筋肉量を増やすために体重を増やしたり、自分の身体と向き合う時間を作ることをしていました。ジムや通常練習が感染症対策をしたうえでできるようになってからは、ウェイトトレーニングの回数を増やし、自分の体重に対して、自分が出せる出力の比率を上げることを意識したトレーニングをしました。その過程で、体重を通常の体重から10kg増やし、また10kg減らすということにもチャレンジしてました。1年間という時間ができたからこそのチャレンジだったと思います。

――10キロ体重を増やすだけでもかなり大変な作業のように感じてしまいます

僕の場合は減量が大変でした。食べることが好きなので、体重を増やすことはスムーズにできたのですが、減量は、大きくなった筋量を落とさずに自分の適正体重に戻していく作業になります減量の過程の食事制限が、自分にとっては1番苦労しました。

――東京大会の延期などでかなりモチベーションの維持が難しい選手も多かったように感じます。今年のパラリンピック出場に向けての気持ちづくりはどのようにされていましたか

自分は延期が決まったとき、東京パラリンピック大会を目標にするのをやめました。自分が東京パラリンピックに出場したい根底の理由を考えたときに、「競技で勝ちたい」、「競技で優勝して世界一になりたい」という気持ちだと気付きました。世界一を目標にした時、東京パラリンピックが全てではなくなり、自分のやるべきことが明確になったと感じました。世界一を目指すために、今やるべきことは変わらないので、今やるべきことに集中するようにしました。

――パラリンピックに照準を合わせるというよりかは、競技に向き合って進んでいくイメージですか

当時は、東京オリパラに関するマイナスの面が多く取り上げられて、スポーツをすることの意義が何なのかを考えることは多くありましたし、スポーツをすることについて難しい情勢でした。その中で、今自分ができることに集中して、自分が強くなるために何をすべきかについて純粋に考えて、いつでも世界一になれる準備をしようと考えていました。

――そのような思いは延期以前からあったのでしょうか

やはり東京パラリンピックは全ての競技者にとって大きな目標なので、延期になった時は全てのアスリートが不安な気持ちになったと思いますそれでも、強い選手達はコロナ禍でもしっかりとやるべきことをやって、社会に向けて発信も続けていました世界の強い選手達に自分も励まされましたし、自分も少しでもそのような存在になれるように、努力しなければいけないと思いました。

「パラリンピックを見た後にどうアクションできるか」

――今回の大会はやはり自国開催ということで、かなりパラスポーツも盛り上がりがあったように感じました。実際出場されていかがでしたか

コロナ禍で難しい情勢ではありましたが、自国開催でパラリンピックをみんなに見ていただき魅力を感じていただけないと今後のパラスポーツの発展は難しいものになると感じていたので、無観客にはなりましたが、結果的にテレビ中継等で多くの方に見てもらうチャンスができ、東京パラを本当に多くの方にまず見てもらうことができたことがすごく良かったなと思います。

NHKではこれまでのパラとは比較にならないくらいライブで競技を放映していただきましたし、民放でも放映される競技も出てきました競技が終わった後、テレビで見たよというメッセージをたくさんいただきました。やっぱりテレビの力ってすごいな、メディアの力ってすごく重要だなとは思いました。競技者がどんなに1人で頑張っても、伝えていただける人がいないと誰にも伝わらないまま終わってしまいます。今回取材していただいた早稲田新聞様も含めて、東京パラで終わるのではなく、パラスポーツ含めて全てのスポーツで活躍した選手については今後も継続的にぜひ取り上げてほしいと思っています

――今回は民放でも中継で取り上げられていました。今後の報道に期待されるところは何かありますか

パラスポーツ選手の多くは、パラをスポーツとして見てほしいということです。本質的な競技力のレベルはもちろん、クラス分けやルールが複雑でわからないなどの側面もパラスポーツにはありますが、メディアを通じて多くの方に見ていただき、みんなで魅力あるパラスポーツを作り上げることができるようになれば理想的だと思っています。

パラスポーツばかり取り上げてほしいという気持ちではなくて、どの分野においてもがんばって活躍した人たちが幅広く偏りがない形で、いろいろなスポーツをみんな楽しめるようになってほしいと思います。本当に頑張った人たちのポジティブな内容の方をもっといっぱい報道してほしいと思います。

――今大会をきっかけにしてパラスポーツに興味を持たれた方っていうのが多いと思います。改めてパラリンピックの役割をどのように感じますか

僕から言わなくても、多くのパラリンピアンが既に発信していると思います。みなさんは、パラリンピックの役割って何だと思われますか。

――私は恥ずかしい話ですが、今回初めてちゃんとパラスポーツを観戦して、今までその機会がなかった分、貴重な機会だなと感じました。スポーツとして魅力的なものだということを、実際に見ないと分からないなと改めて感じました

やはりテレビ放映の影響はすごいですね。ただ、パラリンピックが終わった後が1番大事だなと思っています。パラすごかった、パラはスポーツとしても魅力がある、ダイバーシティとしてのメッセージ性も強い、などのある一定の成果はあったかとは思いますが、本質的にパラを見たら差別がなくなるというものでもないと思っています。パラを見ただけでは、多様性が進むわけでもないと思います。だからこそ、パラリンピック後に自分も含めたパラリンピックに関わった人たちがどういうアクションを起こすかということが重要かなと思いますね。パラリンピックに出た選手はもちろん、パラを見た人たちが今後社会に向けてどのようにアクションを起こして、みんなが楽しめる社会作りをすることが今後重要になると思っています。

――今回パラスポーツに魅力を持った人達がより理解を深めていくために、何をしたらいいと思いますか

パラリンピックに興味を持っていただくことは大変嬉しいのですが、パラスポーツを含めたいろんなスポーツを楽しんでほしいと思っています。オリパラのみではなくて、もっと誰もが楽しめるスポーツを広げたいと思っています。みんなが健康で活動的で楽しい生活を送れる社会を作ることがすごく重要だと考えています。この社会の実現のためにパラスポーツが一つの選択肢としてできたことが重要だと思っています。いろいろなスポーツがあって、パラスポーツももちろん選択肢としてあるし、新しいスポーツを作ってもいいじゃないかとみんなが柔軟な発想をする一つのきっかけになったらいいなと思っています。

「誰でも出場できる大会を作りたい」

――パラトライアスロンのについて詳しく伺っていきます。水泳とトライアスロンどちらも経験されているということで、水泳との一番の違いっていうのは何があると思いますか

一言で、水泳は繊細。トライアスロンは大雑把です。

――そこの違いはやはり大きいんですか

大きいです。水泳の時はほんとに少しの感覚のズレがすごく嫌でした。この感覚を究極にこだわり抜いた人が強い競技だと思います。水泳は自分のコースで自分自身と向き合って自分のパフォーマンスを最大限だしきることができるかというスポーツだと思います。トライアスロンは、天候状況や人との接触、コースレイアウトがいつも違う、道具の状況、レースにおける戦略など複合的な要素がいくつも絡み合います。自分が思うようなレースプランは8割できたら大成功だと思っています。自分の調子をベストコンディションにしても、天候の変化等で調子が狂う選手も多くいます。その時にいろんなことにこだわるとうまくいかなくなります綿密なプランは作りますが、あらゆる状況に対応できる大きな気持ちを持って試合に臨む必要があります。

――やはりトライアスロンは順応性や柔軟性が大事なんですね

経験値が重要な競技だと思います。トライアスロンはパラを見てもオリを見ても、経験値を重ねた選手が強いです。ただ、身体能力が高いとかでは勝負が決まらないところがまた面白いです。

――そこの柔軟性とか順応性を鍛えるために地方に行かれたりとか沖縄に行かれたりしているのでしょうか

もちろんその面もあります。また、練習場所確保という面もあります。沖縄、長野、群馬、福島は道が広いので走りやすいですハンドバイクは車高がすごい低い乗り物なので、公道で走るには危険性が高くなります。安全面は練習する上で不可欠な要素になりますね。

――武井壮さんと一緒にバイクレースをする動画を拝見しました。地面と顔が本当にスレスレだと思いますが、最初は怖くなかったのでしょうか

最初は怖いです。特に坂道を下るときは最高速度が70、80キロぐらいでるときもあるので、ジェットコースターより怖いです。

――トライアスロンに転向してからバイクを始められたんですか

2013年からになります。

――そこからしっかり慣れるまではどのぐらいの時間かかるのでしょうか

普通に乗るだけでしたら誰でもすぐ乗れるようになると思います。しっかり競技としてのレースで乗りこなすためには、シートのポジション位置やメカニックの部分が大事になってくるので、今でも試行錯誤しながらバイクと向き合っているところです。

――体のメンテナンスみたいな感じで変えていくのですね

似ていますね。また。時代のトレンドも重要になります。自転車の素材、タイヤの大きさ、ギア比、空気抵抗などなど時代によってどんどん変化していきますし、この情報収集も重要になりますね。

――体の一部になるものですもんね

パラリンピックはどの競技でもなにかしら道具を使用している選手が多いことから、技術力の争いの大会でもあると思います。その技術をしエンジンとなる自分たちが使いこなしていく必要がありますね。

――障害は人によって千差万別だと思いますが、作られている方とのコミュニケーションもかなり大事になってきますね

非常に重要です。作り手だけではなく方、様々な面で知見を持った方など、本当に多くの方にご協力いただきながら、今のマシンは作られています。今のマシンの完成まで、何回もトライ&エラーを繰り返しながら、粘り強く自分の要望に応えていただき、ご協力いただいた頂いた開発者の皆様には感謝してもしきれないです。

――初心者が始めるハードルがちょっと高いように感じてしまいます

トライアスロンはハードルが高いと思われていることは、本当に残念です。3種目もやらないといけないと考えたり、長い距離をやらないといけないと考えると難しいのですが、距離が短くて、簡易でハードルが低い大会も今後増えていくと思うので、ぜひ多くの方にチャレンジしてもらいたいです。

――初心者向けの大会を作るということでしょうか

現在、日本には基礎疾患や障害が重い方が出場できる一般の大会がほぼない状況で、誰でも参加できる大会をどの競技においても増やしていかなければいけないと考えています。海外では誰でもチャレンジできるような大会が多く、日本も今後はこのような大会をどんどん増やしてほしいと思っています。

――やりたくてもできないだけという場合も多いですよね

日本ではまだ誰でも参加できない大会は多いです。僕自身も一般の大会への参加は断念せざるを得ないことが多いです。パラリンピックを契機に、少しでも社会がかわるきっかけになって、誰もがチャレンジしやすい社会になってほしいと思っています。

――その取り組みから徐々にムーブメントを広げていこうと考えていらっしゃるのでしょうか

パラリンピックに向けての強化事業や育成事業は少しずつ増えてきていますが、その土台となるただスポーツを楽しむイベント等の普及事業が本当に少ないと感じています。パラリンピックを見て、誰でも楽しめるんだ!と思って、スポーツを楽しむ人を増やすことができたのであれば、それが1番の価値になるのではないかと思っています。スポーツを1つのコミュニケーションツールとして活用して、いろんな人たちが違いを認め合って、理解することができる社会になれば、大きな意義があるのではないかと思っています。

――水泳とトライアスロン経験されて、トライアスロンにしかない魅力っていうのは特にどこだと感じますか

トライアスロンは鉄人スポーツというイメージが強くて、誰もができないと思われがちなスポーツです。たしかに、練習スケジュールも含めて3種目を実施するのはすごく難しい部分もあります、ただ、トライアスロンならではの景色がきれいな所とか、色々な場所で競技をすることができるので、地域との連携も生まれやすいスポーツだと思います。地域活性化につながる「地域密着型スポーツ」という魅力はあると思います。

続きはここをクリック!

(取材・編集 小山亜美、写真 共同通信社提供)