東京パラリンピックの結果と、これまでの試行錯誤を振り返った前編。中編では泳ぎについてより詳しくお話を伺った。さらに、鈴木選手が力を注いでいる研究について、パラスポーツ発展に向けた思いに迫った!

※この取材は9月9日に行われたものです。

「強くないと思っているところが強み」

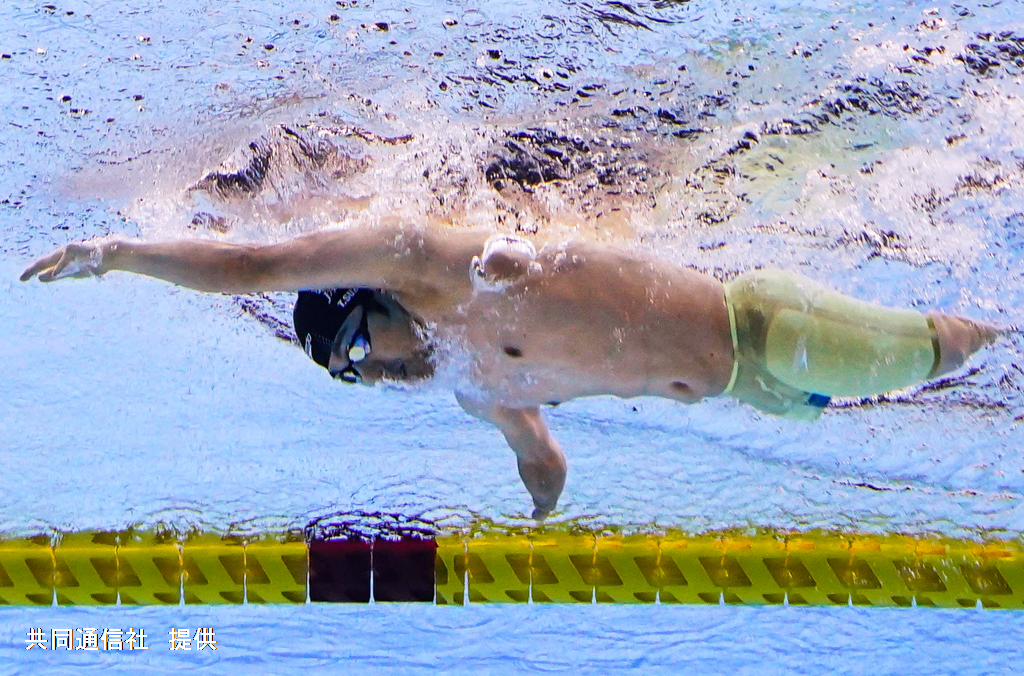

――鈴木選手の泳ぎについて伺っていきます。鈴木選手の泳ぎですと、左肩が沈みやすく右腰が浮きやすくなってしまうのではと想像していたのですが、実際はとても安定した泳ぎをされているように見えました。何か特別なトレーニングをされているのですか

特別なトレーニングというのはしてないです。ただ、健常の水泳選手もやっているようなトレーニングをなるべく取りいれて、同じようなトレーニングができるように工夫はしています。具体的に言うと下半身や体幹の強化というか、普通の人は足を重りにしてトレーニングをするのですが、その足の部分が欠損しているので、チューブを使って負荷をかけたり、あとは腰に重りを巻いて負荷をかけたり、なるべく健常者の人がそのトレーニングで得られるものと近いものを自分が得られるような工夫をしています。

――なるべく四肢のバランスを取れるように工夫されてトレーニングされたということでしょうか

そうですね。バランスがすごく大事だなと。でもどうしても腕とかだと手足は長い左側の方が鍛えられてしまいます。あまり差が出ないように、右側もしっかりとウエイトトレーニングなどで鍛えるようにしていますし、左だけを重点的に鍛えるということはしなかったです。

――最後のタッチは右手でかいてから左手でタッチしていると思います。体を考えてスピードを落とさないように編み出した技術なのですか

そうですね。もちろん左手の方が長いので、左手でタッチした方が早いということがあります。推進力というか、スピードを落とさないように、最後の最後で勝てるように右側でかいて、タッチするはタイミングを合わせるためにしています。

――レース前のルーティンは何かありますか

スタート台に乗った時に腕を胸に当てるというのをしていますが、他には特にないです。

――胸に手を当てるルーティンはいつからされているのですか

いつの大会だったか忘れたのですが、かなり昔に大きくない大会でなぜか少し緊張したことがあって、緊張しているなと思って胸のあたりに手を当てたら落ち着いたことがありました。それを機にやるようになったのですが、いろんなスポーツ選手が例えば野球選手が打席に立つ前だったり、水泳選手も健常者だと右足からスタート台に乗るとか左足からスタート台になるか決めていたりしますが、自分の場合それはないとおもいます。そういうのを1つやろうかなと思って、その緊張した時のエピソードを思い出してこのルーティンをするようになりましたね。アテネ前くらいからやっているルーティンですね。だから良かったかと言われるとわかりませんが(笑)。一つ続けているので、他は特にしていないです。

――ご自身の泳ぎの強みや武器は何だと感じていますか

よくわからないのですが、強くないと思っているところが強みかなと思ったりしています。まだまだだなと思っているから、30歳を超えてもいろんなことに挑戦できているのかなと思います。あえて言うならそういうところが強みかなと思います。他の人はバランス感覚がいいとか多分言ってくださるのですが、そこは無意識なので、自分の中ではそこが強いと思っている意識はありません。主観的に考えると、自分はまだまだだなとか、よりもっとすごい人がいると思って外に出られるというのが強みになるかなと思います。

――貪欲さやチャレンジしていく気持ちというところでしょうか

そうですね。そういうところで書いていただけたらかっこよくなるかな(笑)。

「クラス分けは発展途上」

――早稲田大学の教育学部に進学されたきっかけは何があったのですか

高校生の時は教員になりたいという夢があり、まず教員免許が取得できるところを探していました。その中で先輩に、今回のパラの日本選手団の団長をされた河合純一(教卒=東京・筑波大学付属盲学校)さんがいらっしゃって、高校時代から一緒にアテネパラリンピックとかも出場させてもらって面識もあったので話をさせていただきました。河合さんも大学の教育学部だったので自分もそこに入りたいなという思いがありました。当時の大学もあまりパラ水泳に力を入れるというか関心を持ってなかったのですが、河合さんも水泳部に所属できていたり、パラ水泳に関しての理解が他の大学に比べてもある大学だと思って入学を決めました。

――教員をされていた河合さんの影響も大きかったってことでしょうか

早稲田大学を選んだというか受験しようと思ったのは、河合さんの影響が大きかったと思います。そのような先輩がいたのでいろいろな話も聞けて、大学生活で障害者に対するサポートもしっかりあるということも事前に聞けました。トレーニングができそうというのもわかったので、心強かったと思います。

――教育学部では教育学と教職課程を勉強されていたのですか

そうですね。実際には教員免許を発行したかったのですが、発行できるだけの単位は取得しました。

――教育実習とかは行かれましたか

静岡の母校で教育実習もしました。それまでも講演会などで生徒の前で喋るとか、人前で喋るっていうことに関しては他の実習生よりもこなれているというようなことは言われました。その頃はちょうど北京パラリンピックの前に実習をしたので、その時の生徒には頑張ってくるね、みたいな話もしました。パラリンピック終わった後は顔を見せに行って、金メダルをすごく喜んでもらえたなっていうのはずっと覚えています。

――早大水泳部では具体的にどのような活動をされていたのですか

所沢(キャンパス)のプールに通ったりするのは難しかったですし、トレーニングは一緒にはできなかったです。あとは早慶戦にオープン参加をさせてもらったり、新入生の歓迎会みたいな行事には一応参加したりしていました。

――その後イギリスに留学されたと思うのですが、そのきっかけを教えてください

(留学へ行ったのが)ロンドンパラリンピックの翌年で、水泳の環境に変化をつけたいなという思いがありました。何事も継続的にトレーニングしていく上で、体が慣れてきてしまうから、3年ないし4年に一度は環境に変化をつけた方がいいとトレーナーの方から伺っていました。アテネから北京では大学生になって上京して生活環境が変わりました。北京からロンドンにかけては就職して仕事をするようになって。

ロンドンからリオにかけてはそういう環境の変化がないなと思って、何かアクセントをつけたいなと考えていました。会社からも許可を頂いて、当初は1年間だけイギリス留学しようという話をしていたのですが、イギリスの大学の方からオファーがあって正式に大学生として(イギリスの)水泳の大会にも出ることが決まりました。当初は1年の予定だったのですが延長して、長期に渡る留学させてもらえることになりました。その後はあれよあれよとやっていくうちに、東京パラリンピックまでとなって、8年間イギリスに行くことになった感じです。

――大学入学は大学側からオファーが来たのですね

そうなんです。大学からオファーをもらったのですぐに普通に入学させてもらえるのかと思いきや、しっかりと英語のテストとかを受けさせられました(笑)。(会社から)許可を頂いた後にある程度のスコアがないと入学できないと言われて、これで英語の成績が足りなくて行けませんでしたとは言えないと思って、一生懸命勉強してなんとか入学できました。

――パラスポーツについて研究されていると思うのですが、その研究テーマは入学する際に決めたのですか

そもそもコースを自分で決めていいですよというお話でした。会社員でもありますし、日本に戻ってからも有益なものになったらいいなということで、スポーツマネジメントっていうコースを選びました。企業でも役立ちますし、パラ水泳の発展とかパラリンピックの発展というようなことを考えた上でもすごく役立つという気持ちがありました。パラスポーツについては主に卒業論文とか修士論文とかで自分で取り上げてみたり、課題を自分で選べる時にはパラスポーツのことをピックアップしたり、そういった形で勉強しました。

――今回の対談前にパラスポーツを調べるにあたって、クラス分けの変更は良くも悪くも世界が変わると感じました。現状のクラス分けにはどのような課題があると感じていますか

まだまだ発展途上だなと思います。徐々にブラッシュアップされてきてはいるとは思いますが、千差万別のこの障害を肢体不自由や視覚、知的障害などで14クラスにしているので何かしらの差は生まれてしまいます。本当に難しいとは思いますが、今に関して言うとパラリンピックが商業化するにつれて褒章やスポンサー契約などが大きく関わってくるようになり、ここ最近はズルする人が出てきました。自分の障害の程度をより重く見せ、重いクラスに入って金メダルをとろうとかという人が、実際何件も出てきています。

そこが今すごく大きな課題になっているんじゃないかな。みんなが真面目にちゃんと全部をさらけ出してあのクラス分けというのを受けていれば、クラス委員の方も(障害)の知識もどんどん蓄積されていきますし、よりいいものになっていくと思います。けど、誰かがズルすることによってそこの食い違いが出て来ます。結局人が判断するので、判断基準はちょっとブレてくるのかなと思います。そのクラス分けのシステム自体も改善点もありますし、同時にクラス分けをする人に対する対策も立てていかなきゃいけないという。現在は正直少しカオスな状態になるのかなと思います。

「アジア圏のパラリンピックムーブメンはまだ浸透していない」

――今後はどのような研究をされていきたいというのはありますか

今ちょうど博士課程をとっていまして、そちらの方の研究テーマは健常の水泳選手とパラの水泳選手との経済環境の違いについて調べてといきたいと思っています。そもそも違いがあるのか、どういった背景で違いが生まれてくるのか、そういったものに言及していきたいなと。今年の1月からスタートしてはいるのですが、パラのためにトレーニングの方に時間を費やしていたので、正直ほとんど手をつけられてないので、ここからちゃんと巻き返していかないと、と思っています。勉強の方も後半型で盛り上げていけたらいいなと(笑)。なので、まだ全然成果がないというか、今後は調べている途中です。みなさんはどのような勉強をされているのですか。

――私は政治経済学部で勉強していますが、教職課程もとっているので、そのお話についても楽しみにしていました

何の科目(の教員免許)をとる予定なのですか。

――中学社会科と高校地理歴史です

僕と一緒ですね!入学した教育学部は社会科をとれる学科でした。もとは理系なので当初は数学の先生になりたかったのですが、理系だと研究に時間を費やしてしまってトレーニングの時間が減るとアドバイスをもらって文転をしました。正直に言うとあんまり社会得意じゃないんです(笑)。教科を一つ取っておけば、あとは通信で他の教員免許も出してもらえるからというようなことがあって。

――今後教育に関わっていこうというのはあるのですか

少し興味はあります。やはり教えるという行為に対してはちょっと興味がありますし、楽しいなと思えることだと思います。ただそれがどういう形で生きていけるのかはわかりませんが。教育実習で学んだ話の組み立てとか授業の組み立てとかはすごく講演でお話しする上での組み立てに役に立っていると感じます。

――理系ではなくても教職があることでだいぶ授業の負担が重くなると思うのですが、トレーニングとの兼ね合いが大変ではなかったですか

そうですね。4年生の時はゼミと卒論と教職の科目一つだけにして。2年生3年生の一生懸命やりました。北京が4年生の時にくるのはわかっていたので。

――勉強もトレーニングも盛んな大学生活だったのですね

いやぁ勉強は正直おろそかでした。今の方がしっかり勉強していて、もっと勉強しておけばよかったなと(笑)。

――特に勉強に力を入れ始めたのは大学卒業後のイギリスからという感じなのですか

そうですね。ちゃんと勉強という意味でやっていると思えたのはイギリスの大学入ってからかな。こう言うと怒られちゃいますけど(笑)。それなりにはもちろんやっていましたけど、ちゃんと卒業できたので。

――先日発表されたIPC委員の立候補というのもそのような研究などがきっかけになったのですか

そういう側面もあります。あとは将来的にこうパラスポーツにも関わっていきたいなと思っていたし、イギリスに8年間いて英語が喋れるようにもなっているので、自分が選手を辞めてからも、語学もちゃんと使って国際的な組織に関わっていけたらいいなとも思っていたました。その始めとしてアスリート委員というのがあって立候補できると聞いて、そこで選手であるうちから国際的な組織に関わって海外の人たちとワークをしていきたいなと。そのような経験と積んでいきたいという思いが一番大きかったかなと思います。

――パラスポーツの普及と国際的な架け橋という意味合いが強いということでしょうか

そうですね。あとはアジア圏のパラリンピックムーブメントがまだ浸透していないと思うっています。国によっての差が大きいのがアジア圏の特徴だと思います。そうするとニーズが変わってきちゃうと思うので、そのニーズをしっかりとIPCの方なりIPCアスリートなりに情報を伝えるという役割を担うことができたらと思っています。

続きはここをクリック!

【後編】パラスポーツの発展に向けて「噛めば噛むほど味が出てくるのがパラスポーツ」

(取材・編集 小山亜美)