チームの支柱として

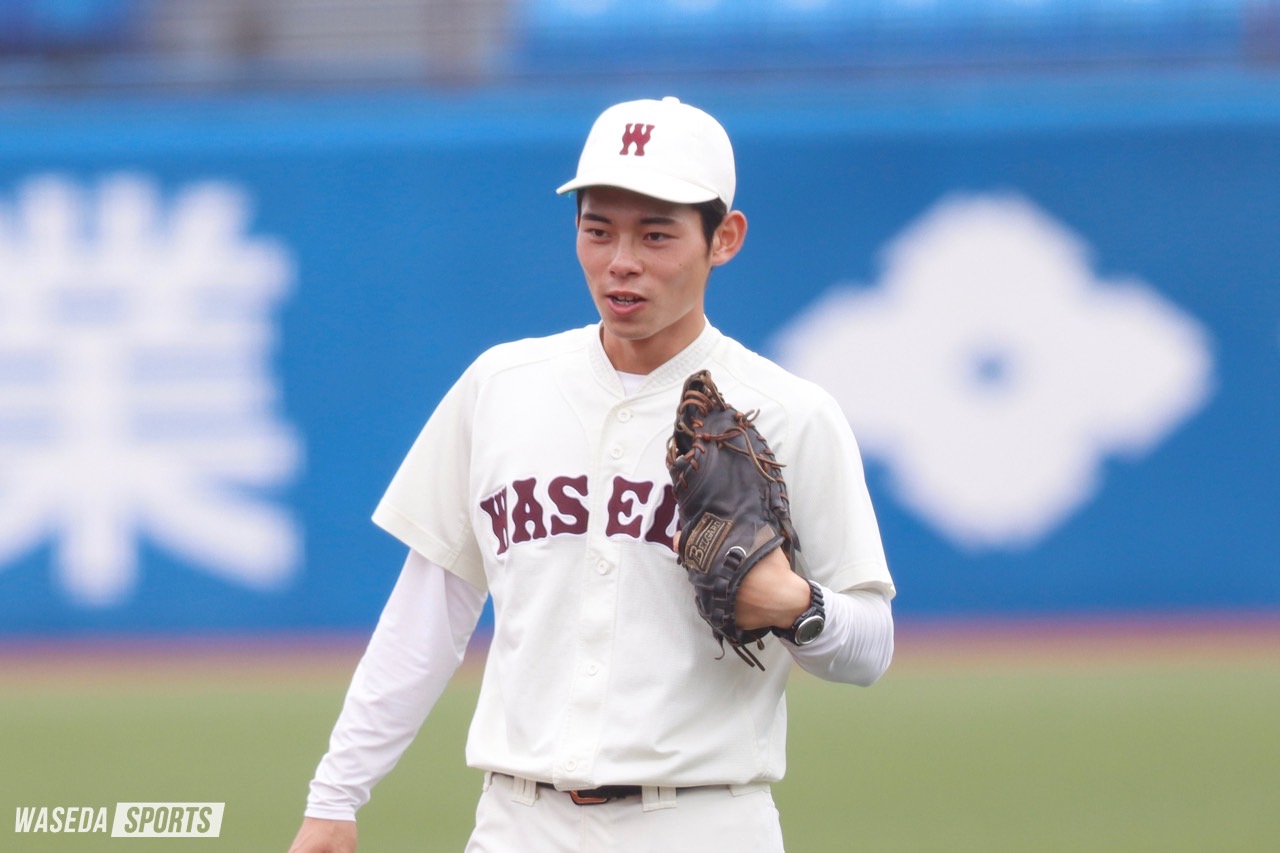

『嫌われ者』。1年間新人監督として早大野球部を支えた冨永直宏(文=東京・国学院久我山)が求めた姿だ。時には大きな声でチームにげきを飛ばし、時には的確な指示でチームを支えた。また、春に5位に沈んだチームを秋には優勝争いを繰り広げるチームに変えた。チームの課題に常に向き合ってきた男のこれまでを振り返る。

冨永が早大野球部を志したのにはいくつかの理由があった。まず、6歳年上の兄はかつて早大スポーツ科学部に在籍しており、兄から野球部の選手の話を聞くことも少なくなかった。その話から憧れを抱き、さらに実際に試合を観戦してその思いを募らせていった。そしてもう一つ、冨永の母校・国学院久我山高は東京六大学の野球部に進むことは多かったものの、早大に進学する選手はほとんどいなかった。「自分に続いて後輩が早稲田に入ってほしい」という思いもあり、1年の浪人を経て早大に入学を果たした。

昨秋明大1回戦で三塁コーチャーに入る冨永

入学後は選手として東京六大学リーグ戦でのプレーを目指す中、2年時に転機が訪れる。それは学生コーチへの転身だ。学年内のミーティングを行い学生コーチの候補となった冨永は、最後は自分からやると決めた。当時の気持ちについて「もともと社会人でもやる予定でいたので最初はすごく悔しかった」と語るが、「自分が学生コーチをやることで日本一になれる」という選手皆の言葉から、迷いながらも気持ちを固めた。自分たちの代のチームが始動すると、監督と選手の間に立ってチームづくりをしていく新人監督に就任する。

新人監督としての最初のシーズンとなる東京六大学春季リーグ戦。早大は3勝8敗2分、勝ち点1で5位に終った。思うようにいかなかったが、冨永はシーズン中にこのチームの戦い方を見出す。粘り強く戦い僅差で勝利した明大2回戦を見て、「こういうゲームができるチームで、これをしっかりやっていけばいいんだ」とチームの方針を固めた。秋季リーグ戦に向けても「守備でミスせず、ロースコアで戦うことを最優先」に、守備中心のチームづくりを進めていく。この方針のもと、夏季オープン戦で主に遊撃を守っていた中村敢晴(スポ2=福岡・筑陽学園)に変え、守備の良い山縣秀(商2=東京・早大学院)を起用することを小宮山悟監督(平2教卒=千葉・芝浦工大柏)にも進言した。迎えた秋季リーグ戦ではその山縣の活躍もあり、終盤まで優勝争いを繰り広げる。優勝こそ逃したが、勝利した試合のほとんどが僅差の中で粘り強く戦ったものだった。「今年の早稲田の中ではベストなチームができた」と振り返るように、目指していた戦い方でチームは勝ち切ることができた。

試合前の打撃練習を見る冨永

新人監督という双方に意見を伝えなければいけない難しい立場の中、冨永が目指したのは「嫌われ者になる」ことだ。練習中やミーティングではチームに対して厳しく言い、「監督と主将には何も言わせない」という意識のもと、チームづくりを進めていった。一方試合中は「選手に下を向かせない、迷ったプレーをさせない」という意識のもと、声を張り続けた。特に冨永の声が響いていたのが昨秋の明大2回戦、4-17と大差で敗れた試合だ。1回戦を落として後がない中、8回裏に大量失点を喫しチームには敗戦ムードが漂っていた。そんな中、冨永はこの大差の状況で「一矢報いて次のカードにつなげる」という思いでベンチを盛り上げチームの雰囲気を変える。「この思いでやったのがその後の6連勝につながったと思う」と語るように、大敗の悪いムードを引きずらずにその後は全勝し2位で秋季リーグ戦を終えることができた。

冨永にとって早大野球部は「誇りであり、これからの人生の大事な部分を学ばせていただいた場」だ。大学野球人生は選手から学生コーチへの転身など、入学時に思い描いていたものではなかっただろう。それでも自分の立場や役割を考えて下した決断に冨永は後悔していない。学生コーチ、新人監督を務めた2年間について、「一番濃い野球部生活だった」と振り返る。監督と選手の間というコミュニケーションが難しい立場を務めたという経験、そしてそれを含めた早大野球部の4年間は、これからの人生の原動力となるに違いない。

(記事 田中駿祐、写真 玉置理沙子氏、藤田珠江氏)