支える覚悟の、その先へ

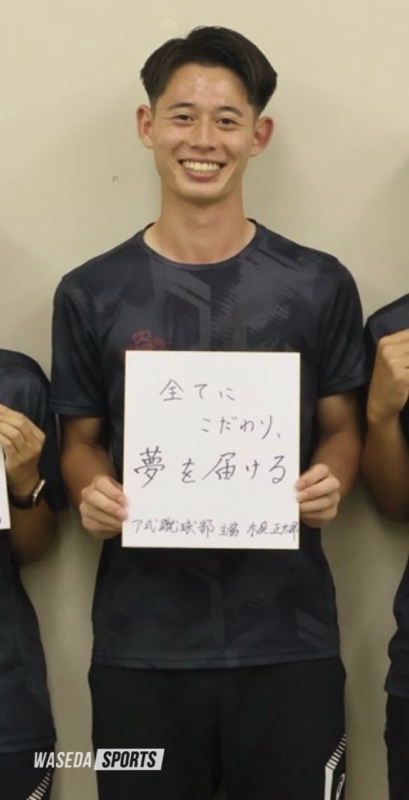

101年目の今年、1部の舞台に帰ってきたア式蹴球部(ア式)。そのチームには木庭翔太郎主務(商4=東京・早実)の存在が欠かせなかった。ア式での4年間を終えた今、サッカー人生について振り返ってもらった。

サッカーとの出会いは4歳の頃、家の隣にある小学校で活動していた少年団。たまたま遊びに行ったその場所で「見てるならやってみるか」と声をかけられた。なにか強い憧れがあったわけではない。ただ、ボールを蹴る時間が、自然と日常に組み込まれていった。水泳や機械体操など、複数の習い事を行っていく中で、最後まで残ったのはサッカーだった。理由は驚くほど単純だ。「一人で完結する競技より、チームでやる方が楽しかったんです」。その感覚は、後に形を変えながらも、競技人生の根底に流れ続けることになる。

小学5年生の時、ポジションはゴールキーパーに変わった。背が高いという理由だけで、半ば強制的に任された役割だった。ゴールキーパーは、点を取っても称賛されない。一方で、失点すれば責任を一身に背負わされる。その理不尽さを、幼いながらに感じていた。それでも、中学のセレクションはキーパーで受けた。フィールドプレイヤーに戻るという選択肢は、いつの間にか消えていた。一度キーパーになると戻れない。そこにあったのは、挑戦というよりも、諦めに近い感情であった。

中学生では強豪クラブに所属した。しかし、サッカーに対する感情は小学生の時と変わっていた。周りのレベルに圧倒され、サッカーに対して楽しさを感じられなくなってしまい、練習にも行かなくなってしまう。サッカーが「好きなもの」から、「耐えるもの」へと変わっていった。「やめようかなって、何回も思いました」。それでも、完全に辞める決断はできなかった。勉強が特別得意なわけでも、他に何か取り柄があるわけでもない。サッカーしかない自分という感覚が、競技に縛りつけていた。

高校は早稲田実業へ進学。早稲田という名前と先輩からの助言で進路を決めた。スポーツ推薦という形で得られた環境は、心にわずかな余裕をもたらした。「ここでは、ちゃんとやらなきゃいけないって思えた」。求められる立場に置かれたことで、責任感が芽生えた。また早実に進学したことで早慶クラシコと出会った。大学生が全てを作り上げる一大行事の裏側に心を奪われた。

大学進学を前に、競技を続けるかどうかで迷いはあった。その時、母親からかけられた一言が、決断を後押しした。「続けないの?」。この一言がア式に入部することを決意させた。

早大に入学して突きつけられたのは、はっきりとしたレベル差だった。 ランテストで着ている練習着を見て自身の出身校と同期の出身を比べたりもした。すでにAチームの練習に参加している同期もいた。しかし自分はBチーム。ピッチ内においてレベル差を痛感した。ピッチに立てない自分は、チームにとって何者なのか。このままでは自分の価値がない。だからこそ、ピッチ外の仕事に向き合った。誰かがやらなければ、チームが回らない仕事をこなし続けた。「評価されようとか、そんな余裕はなかったです。とにかく、チームが止まらないように必死でした」。がむしゃらに仕事に向かっていく中で、周りからの信頼を勝ち取れた。これが後に副務、そして主務に就任する道へとつながっていく。

2年次には、全日本大学新人戦で優勝する。上級生が練習してない日にもミーティングを繰り返した。この経験が4年生になった時のチーム運営に役に立つ。「後輩の話をしっかり聞いて噛み砕いてみよう」という意識に繋がった。個人としても転機となる試合があり、充実した大会になった。

そして3年次には副務となった。この年1番大きかった出来事は国立競技場での開催となった早慶クラシコであった。「夢中で、高校の文化祭を作ってるみたいな面白さがありました」。もちろん辛いことや、集客、警備、金銭など考えなければならないことも多かったが、それよりも楽しさがそこにあった。一つ一つの課題をクリアしていくなかで、結果としても4-0、観客動員数は1万人を超え、努力が身を結んだ。しかし、リーグ戦。チームとして昇格することは出来なかった。この1年を振り返った時にチームに対して何もできていなかった。キーパーとしてトップチームに出場することは叶わず、ピッチ外からも何も発信することが出来ず、不完全燃焼の1年間だったと振り返った。

4年次、主務に就任。101年目のア式蹴球部を背負う立場となった。「正直、怖さの方が大きかったです」。結果を求められるチーム。伝統という名の重圧。選手とスタッフ、上級生と下級生、その狭間に立つ役割。「誰かに弱音を吐いたら、全部崩れそうでした」。自分が折れたら、組織が止まる。 そう思うと、自然と感情を抑える癖がついた。前例をなぞるのではなく、自分なりのやり方を模索し続けた。チームはプレシーズンに敗北を重ねるが、そこまで悲壮感はなかったという。実際、リーグが開幕すると、第7節国学院大戦まで負けはなく、好調な滑り出しとなった。しかし、第8節に駒大戦で負けると徐々に歯車が狂いだす。リーグ戦は駒大戦以降1勝3敗。日本一を目指して挑んだアミノバイタル®︎カップでは、前期4-0と大勝した国学院大相手に敗れてしまう。当時の敗因をこう分析する。「日曜日の試合が終わって、火曜日に幹部でミーティングするんですよ。そこで反省して火、水って良い練習ができるんですけど、木、金にいろんな情報が入ってきて油断する、これの繰り返しでした」。この悪循環を止めることができなかった中、最悪の知らせが舞い込んでくる。キャプテン・山市秀翔(スポ=神奈川・桐光学園)の負傷だ。しかし、この知らせが新たな決意を生む。「山市におんぶに抱っこだったから、変わるならここしかない」。チームとして山市の存在を振り返った時にこの意識を共有した。そのような中等々力陸上競技場で行われた早慶クラシコ。 観客席には大勢の観客が集まった。その光景を、木庭はスタンドから見つめていた。すると電光掲示板に入場者数1万人を超える数字が現れた。「拳を突き上げました」。試合後、人の波が引いたスタンドに一人残った時、胸に広がったのは達成感よりも安堵だった。試合の結果としては、敗北となった。それでも、この舞台から逃げなかった自分を、少しだけ肯定できた。

早慶クラシコが終わり、チームに残されたのは昇格をかけたリーグ後半戦であった。1部の舞台を残すこと。それが101年目のこの代に残された使命であった。第20節を終えてリーグ戦3位以上が確定する。だが、リーグ戦3位でプレーオフに行っては上がれないという確信があったという。なんとかして2位以上を確定させるため臨んだ第21節産能大戦であったが、序盤から出足が悪くまさかの敗北を喫する。しかし、ここで立ち直り、最終節神大戦で勝利を収め昇格を勝ち取った。常に4年生のミーティングで語られていた「何もない代」になることに対する危機感。なんとかして「強い早稲田」を取り戻すためのスタートラインに立たせるという使命感。これら全てが報われた瞬間であった。ホイッスルの瞬間喜びよりも先に「ホッとした」という安心感があった。

引退後、サッカーのない生活が始まった。 ぽっかりと空いた時間と心。まだ完全には慣れていない。サッカーは情熱であると同時に、逃げ場でもあった。うまくいかないことを「サッカーが忙しいから」で片付けてきた自分にも気づいた。言い訳ができない怖さと同時に、ようやくスタートラインに立てた感覚もある。サッカーしかなかった自分から、 サッカーがあった自分へ。4年間は、その変化の過程だった。「ここでしかできなかった4年間だった」。ア式での生活をこう振り返った木庭。一言で言えばそれは「転機」だった。様々なカルチャーショックを受けた1年生から、大きな喜びを勝ち取った4年生。人生の縮図のような期間を味わった。支える覚悟を持ち続けた時間は、確かに、木庭自身を前へ進ませていた。最後に、新たな100年間を迎えるア式に対して想いを語ってもらった。「結果を出し続ける必要のある組織。だけど、その中で新たなチャレンジをし続けていってほしい」。後輩たちにその土壌を整え、新たな旅路へと木庭正太郎は進んでいく。

(記事 安田直樹)