スタッフ対談2025 第1回はトレーニングからチームを支える佐藤裕務ストレングスコーチ、理学療法士として選手の怪我やリハビリを手助けする村本勇貴メディカルトレーナー、大学院に通いながらも早大バレー部を近くで見守る本間隆太コーチの3名にお話を伺った。自主性を重んじる早大バレー部で、対話を大事に、学生をサポートしているスタッフ陣の裏側に迫る。

※この取材は8月1日に行われたものです。

――自己紹介と役職を教えてください

佐藤 ストレングスコーチの佐藤です。チームには2014年からアドバイザーで関わらせてもらっています。その翌年の15年から正式にスタッフとして学生にトレーニングを教えていますので、もう丸10年経ちました。今のスタッフの中では松井先生を除いては僕が一番歴が長いという感じになります。

村本 私は佐藤さんの翌年に入りました。2015年も少し関わらせていただきましたが、2016年から本格的にメディカルトレーナーという形で関わらせていただいています。理学療法士なので、そういった背景もありまして、佐藤さんと違って、怪我した選手のリハビリや予防という役割を担っております。

本間 コーチの本間です。僕は去年からコーチを務めさせてもらっていて、バレーボール部は2014年に卒業して、そこからちょうど10年プロでプレーをした後に、大学院でコーチングの勉強させてもらいながらコーチも務めています。

――スタッフとして入った経緯は

本間 入ったきっかけは、私が引退する1年半ほど前に、監督の松井先生(泰二、平3人卒=千葉・八千代)のもとを訪れて、引退を考えていることと、その理由がセカンドキャリアでコーチとして頑張っていきたいという思いでした。(完全)引退も少し考えたのですが、自分の人生の1個のターニングポイントが早稲田のバレーボール部だったので、もう一度そこで学び直したいと思い、特に大学院での勉強も楽しみにしながら早稲田に来ました。

村本 私自身は大学院から早稲田に行くことになったんですが、修士2年生の終わりぐらいの時に、スポーツ現場に関われるような理学療法士になりたいなっていう風に思っていて研究も落ち着いたタイミングで、WATSという、早稲田のアスレチックトレーナーを、チームに派遣してくれるような部活動があるんですけど、そこの方にアポイントを取りました。そしたら、ちょうどアスレチックトレーナーの前任の方が抜けられる予定なので、「バレーボールはどうでしょうか?」とご紹介いただいて、2015年から少しずつ関わらせていただいて今に繋がっています。

佐藤 僕も早大のスポーツ科学部卒業なんですけど、実は大学の部に来る前に早稲田実業高等学校の男子バレーボール部でトレーナー活動をしていて、その時の監督さんが森国先生という早実の先生で、実はその方が松井先生の大学時代の監督さんだったんです。その繋がりもあって、じゃあ大学でもトレーニングやらないかとお誘いいただいたことがきっかけです。

――普段のお仕事について教えてください

村本 現在働いているのは、慶應大学病院のスポーツ医学総合センターです。研究がメインで関わっています。適切な有酸素運動とか、高齢者の方が健康になるためには何歩歩くといいのかなどがメインです。また、体力の指標の酸素摂取量と言うんですけど、そういうものが上がるのかっていうような研究をしています。

佐藤 僕は普段、NSCAジャパンというトレーニングコーチの資格を発行する団体で働いています。トレーナーやトレーニングコーチの会員さんたちに向けて、講習会やイベントを開催したり、トレーニングに関する書籍や資料を作ったり、情報発信をしたりしています。加えて、本部がアメリカにある団体なので、アメリカと連絡を取り合ったり、いくつかの国に支部があるので、海外支部と一緒に連携をとったりというような仕事をしています。

本間 私は基本的には大学院生なので、他の仕事をたくさんしているというような状況ではないのですが、今修士2年なので、修士論文はあるけれども、割と授業も落ち着いてきています。今はバレーボールの普及の活動の依頼をありがたいことにいただいてるので、先月も石川に行ったり岩手に行ったり、各地でバレーボール教室とか子供たちにバレーボールを指導したりとか、そういった活動をしながら自分の勉学も進めて、バレー部も見させてもらってという状況ですね。

――村本さんは酸素摂取量の研究を行っているとのことですが、研究が大学のトレーナーとしての活動に生きていることと感じることはありますか

村本 酸素摂取量の研究では、血中乳酸を測定したり、低酸素トレーニングなど疲労の研究に関わることをしています。なので、運動する前とかに、例えば水素ゼリーとか、あとは抗酸化作用のあるビタミンCとかビタミンEとかとると、どれだけ酸素摂取量とかが伸びるのかという研究もやっています。そういった知識がだんだん身についてくると、選手に、リカバリーのことや運動する前に摂取したらいいものとかの知識が身についたので、運動生理学的な知識が役に立っているのかなとは思っています。

対談中の村本メディカルトレーナー

――部の雰囲気はスタッフの皆さんから見てどう感じていますか

本間 私もバレー部のOBなんですけど、今の松井先生が監督ではなくて、私が大学3年の時にコーチで松井先生がいらっしゃいました。なので正直、松井先生が監督になられてから本格的に早稲田のバレー部と関わらせてもらうのはこのコーチが私は初めてで、まずそこで自分が知ってる早稲田のバレー部とはちょっと違うなっていう印象を去年来た時に感じました。早稲田の学生って考えて、自分で考えて行動しているっていうところが他の大学と比較しても違うなと思っていて。なおかつ本当に羨ましいなと今の学生に思うのは、佐藤さんだったり村本さんだったり、その各分野でのスペシャリストの方が常にいてくれる中で練習に取り組めているので、バレーボールに集中できる環境で、なおかつ自分で考えて行動できるっていう意味で、大学1年生の時と4年生の引退する時と比べると、大きく成長してる選手が多いと思うので、そういう場所なんじゃないかなと思います。

――本間コーチが学生時代だった時には大人のスタッフの方は常駐されていましたか

本間 いなかったんじゃないですかね。ほぼほぼ学生トレーナーでしたし、例えば怪我したり何かしたりしても、自分で病院行ったりとかだったので環境としてはあまり良くなかったと思います。指導してくださる人も基本的にはいないですし。

――佐藤さんはいかがですか

佐藤 まず、1番大事にしていることは、先生からの要望でもあるんですけれども、要は理論や科学的知見に裏付いたものをちゃんと教えていくっていうことがまず1つ大きな特徴です。松井先生が練習中もデータの話とか動作分析の話をよくされるんですけど、それと一緒で、トレーニングとコンディショニングも同じように、データであるとかエビデンスに基づいてやるのが大切です。今って、スマホを開けばSNSでいろんな情報が出てくるんですよ。例えば、スパイク速度が速くなるトレーニングとか、ジャンプサーブが強くなるトレーニングとか検索するといっぱい出てくるんです。だけど、SNSでちょっと数百字書かれたぐらいの情報で、それが自分にとって正しいものなのか、理論に裏付けられたものなのかって、なかなか判断できないんですね。学生ってまだ学びの途中の世代なので、そうならないように僕らがいて、基礎的な考え方はこうだよっていうのをまず伝えていくようにして。ある程度基礎を教えてきて、上級生になると、知識や経験がついてくるので、自分はこうすればパフォーマンスをうまく出せるとか、こうすれば怪我が予防できるというのを、覚えていきます。最後は僕らがあまり余計な指導をしなくても、学生がある程度自分たちでトレーニングの考え方をうまく進められるっていうのがいいところかなと思ってます。それを体現してくれたのが、今、日本代表で活躍してる宮浦だったかなっていう感じがします。そうやって精神的な部分でも成長してくれるように、アプローチしていければいいかなっていう風には思ってます。

――トレーナーとして学生にあれこれ教えたくなる気持ちっていうのは出てくることはありますか

佐藤 最初、下級生の時はある程度教えないとトレーニングのレベルが上がってこないし、知識もつかないので、もちろん教えます。今もチーム全体のプログラムを僕が作っています。その中で上級生になると、少し余白部分が出てきて、これを修正してもいいですかとか、自分はプレーの中でこういう動きをしたいんですけど、どうすればそれができるようになるか、というような体力的な相談がきます。僕の立場としては、あれもこれもやりなさいみたいに一方的に言うこともできるんですが、実は僕は本間コーチとの関係で学ばせてもらって。本間コーチの現役の終盤、5年ぐらいですかね。トレーニングアドバイザーをさせてもらっていた時に、本間コーチはトップアスリートだったので、色々意見を伝えてくれるんです。自分はこうなりたいっていうこと、こういう動作でこういう筋肉を使いたいとか。すごいオーダーが細かいんですよ。選手の考えていることと感覚があって、聞き出すと共有ができるので、じゃあこのトレーニングをこうしたら、もうちょっと良くなるんじゃないかっていうことをずっと本間コーチとやっていて。学生は若いので、完全に委ねることはできない部分はあるんですけれども、学生と色々話して、もうちょっとこうしようか、みたいな話をよくしています。それで本人が覚えて、最後は自立できるように。

――1人1人ヒアリングを通して違うメニューを行っているのでしょうか

佐藤 全体の内容は決まっているんですけど、追加で希望する選手が相談してくるので、それに合わせて、こういうことやってみようかっていうのは、あくまで余白の余白の部分なんですが、プラスアルファで出したりします。村本さんも僕もバレー経験がないので、そこに本間コーチに入ってもらって、バレー的な言語とトレーニング的な言語を繋いでもらってよく選手と本間コーチと村本さんと4人でお話しています。

――村本さんはいかがですか

村本 本間さんの時ってケアする道具とか部にありましたか。ストレッチポールとかも用意されてたりとか。

本間 当時はなかったと思います。ストレッチマットだけです。

佐藤 アップの時のチューブも1人1人なかったよね。

本間 なかったです。

村本 だいぶ変わってきたっていうことで。松井先生も佐藤さんと同じ科学的なところっていうところで、ケアをするための道具など準備してくださいます。チューブなどインナーマッスルとか、細かい運動するときのリハビリメニューの道具を準備してくださるので、そういったものを使って、選手自身が最終的にこう自分の体のケアができるようになることが大事だと考えています。マッサージするための人はチームには求めていないと、1番最初に入る時に指導していただきました。なので、私自身はどちらかというと、リハビリというか、捻挫など復帰のタイミングで、手を貸すこともありますけど、基本的には選手自身でセルフケアをしていただいてます。例えば腰を痛めている時に、股関節が硬くなって腰を痛めてるっていうことが往々にしてあるんですね。そういった時に、ただただ腰をストレッチポールとかに乗ってても、結局対症療法でしかないので。そういった時に私が股関節とか、腰以外のところの評価をしてあげて、それで必要なストレッチであったりとかリハビリのメニューを指導するっていうことを心がけてやってるっていうようなイメージです。

――コロナ禍を経て部活の変化はありましたか

佐藤 村本さん、なんかありますかね。

村本 コロナを得て変わったことですか。

佐藤 結局あの時って複合練習とかできなかったじゃないですか。確かに練習も少人数だし、トレーニングも少人数だし、それが大切なんだってことを当時の学生は結構気づいたような気がしますね。

村本 個別のなんか基礎練習も大事っていうのと、コミュニケーション大事だよねっていうのは気づいたって感じでしょうかね。スタッフも含めて改めて感じることができたかなっていう風には思いますけどね。

佐藤 エピソードを1つだけ話すと、2020年にコロナが蔓延して、緊急事態宣言になって、早稲田の部活動も活動停止になった当初、チーム全員でzoomしたんですよ。その時に、他の大学はzoomトレーニングを毎日やってるようだけど、自分たちはやる?どうする?みたいな話になったんですよ。そしたら、当時の4年生、宮浦がキャプテン、日本代表の村山が副キャプテン、あと大阪ブルテオンの中村がトレーニングリーダーだったのですが、いや、佐藤さん、やらなくていいんじゃないですかって言ったんです。答えはシンプルで、1日20分とか30分だけ画面越しでやっても、やったような雰囲気になるだけで、そんなの意味がないと。じゃ、どうする?って言うと、僕ら今までいろんなトレーニング、コンディショニングしてきたから、そんなことをみんなで決めなくても自分たちでやりますって言ったんですよ。家の中でやる子もいれば、近くの公園で器具を使ってやったりとか、外で走りに行ったりとか。僕も家でできるトレーニングは共有したんですけど、それを規則化もしなかったし、何を何回やったかという定期的な報告もさせなかったんですよ。それで夏ぐらいに活動再開できて、いつもやっている夏の体力測定をやったら、前回から今回にかけての向上率が過去最高だったんです。それは試合や実戦ができなかったので、疲労や怪我がなく健康だったかもしれない可能性はあるんですけど、でも自分たちでしっかり鍛えていないと当然いい数字は出せないので、学生が頑張ってやってきた結果でした。基本的なトレーニングを繰り返すしかなかったんですけれども、それを彼らは数か月やり続けたっていうところで、いいチームになってきたと感じましたね。

村本 まさしくその通りだと思います。

佐藤 特に当時は最後インカレはありましたけど、インカレもコロナが蔓延したら中止になるような状況だったので、1年間で1回も試合がないかもしれないっていう状況の中、それだけモチベーション保ってやれたってことは素晴らしかったなって思っています。本間コーチが入る前だったので、本間コーチに共有できないのが残念なんですけど。

本間 初めて聞かせていただきました!

村本 個別とかで練習するためのペアを組んだりするのも自分たちでやったりとかして。

体育館に行くときも時間を変えてやらなくちゃいけないんですけど、そういった時のペアとかも、先生とも相談していたのかもしれないですけど、自分たちで考えてやれることをしっかりやった学年だったなっていう風には思いますね。

コロナ禍のトレーニングについて語る佐藤ストレングスコーチ

――選手の体つきが他校と比べてシュッとした印象ですが、トレーニング方法などで工夫されている点はありますか

佐藤 本間コーチはどうでしょうか。バレーボール的な観点からまず。

本間 僕がよく現役の時に佐藤さんにオーダーさせていただいていたのが、とにかく僕はですけど、筋肉が大きくなりやすいタイプなので、特に筋肉が肥大すると体重も当然重くなって、僕はあまりそうしたくないという風にオーダーをさせていただいて。ただ、バレーボールに使う筋肉だけを使っていてもダメなので、私はトレーニングに関する知識がそれほどないので、どういう風に鍛えたらいいのかを佐藤さんに全面的にお任せしていました。今の部でもそのようなアプローチをしながらトレーニングメニューが組まれてると思います。

佐藤 最後はやっぱりバレーボールに活かせるかどうかが1番大切になるということ、ですね。1年間で言うと、冬場はそれでも体を大きくする時期、筋肉をつける時期です。軽自動車だった車を、ちょっとでかくスポーツカーにするみたいなイメージですね。エンジンを大きくする。ただ、それをずっと1年中大きくし続けると、ドライバーのテクニックが良くならないわけです。軽自動車を運転してた人がどんどんでかい車乗っていって、だけど、軽自動車の乗り方だから乗りこなせないみたいなところがあって。シーズンが始まっていくにつれ、乗りこなし方をうまくするっていう表現ですかね。スポーツカーになって、例えば一瞬のアクセルはバーンって踏むようになれば瞬発力が出るし、カーブがちょっときつくなったらきゅきゅって回せば、切り返しにつながるとか。なので、冬場に体を大きくする、シーズンに入ると、どっちかっていうと瞬発力を出す、大きな力を出すトレーニングとか、身のこなしをよくするトレーニングって言うんですかね、いわゆる切り返しやアジリティって言うんですけど、そういうことをして、バレーボールと親和性が生まれるようなイメージのトレーニングをしています。もう1つは、村本さんからお話していただければいいかなと思うんですけど、単純に体を大きくだけしてもしょうがないので、関節をうまく使うことも大切です。本間コーチのリベロのように、膝を深く曲げたり、股関節を多方面に動かすというところがあるんですけど、柔軟性がない選手や、関節の動きが良くない選手っているわけです。そういう時は村本さんにお願いをして、細かいエクササイズと関節の動きを良くするようなことをやってもらったりして、いろんな調整をしながらやってます。

――村本さんはいかがでしょうか

村本 我々以外にも、あと、管理栄養士の岡本(香)さん、アメリカでアスレチックトレーナーの資格をとられた山中(美和子)さんという方がいます。体作りのこと、2人にやっていただいているってところもありますので、そういったところと、佐藤さんが今おっしゃられたように、体を大きくするっていうようなことがうまく繋がってきているのかなっていう風には思っています。ちょうどいいバランスと言いますか。いつも言っているんですけど、トレーニングとかバレーボールする時もそうなんですけど、結局間違った動作やってしまうと、それがストレスに繋がるというか。膝が内側に入ってしまう、肩をトレーニングする時とかに捻るような動きっていうのは、関節に無理がかかるような動きなんですね。要はしっかり可動域が出てない、動きの範囲が出てない中でトレーニングをしていくのは、間違った動きでトレーニングしているってことになるんで、それが怪我に繋がるっていうようなのがあるので、しっかりと正しい関節の可動域というか、動きを出してあげてからトレーニングをするようにというようなことは選手に伝えるようにはしていますね。ただ、毎年思うんですけど夏合宿を抜けると一気にバレーボールの質がいつも上がるなって思うんですけど、この辺はきっと去年の本間コーチの的確なアドバイスがあったんだろうなっていう風には思いますけどね。いかがですか。

本間 僕、本当に何もしてないですけど、

村本 去年、夏で一気に選手がガラッと変わったなって思うんですけど。

本間 僕の感じることですけど、トレーニングや体作り的なところの1番効果が出始めるのが、1月、2月が鍛錬期で、3月がバレーボール的なところが入ってきてというのを考えると、この夏が1番変わる時期なのかなと思います。

佐藤 トレーニングをした効果って、すぐに出るわけじゃないんですね。トレーニングを続けてって、その後に効果が出てくるので。あとは、例えば、柔軟性が変わったとか、筋力が変わったとかすると、選手も自分のプレーの感覚が少し変わるんですよ。そうですよね?本間コーチ。力を出す感覚が変わってきて、力が出過ぎてるみたいな。

本間 本当にそう思います。

佐藤 その調整をしていって、たくさん練習や試合をする夏期にうまくこうはまってくのかなみたいな感じです。

――スタッフ目線で注目している選手や成長を感じる選手はいますか

村本 4年生みんなです。慧(板垣、政経4=京都・洛南)とかは1年生の時、トレーニングに積極的でなく梶村(颯汰、スポ4=東京・安田学園)、畑(虎太郎、スポ4=福井工大福井)にも思っていましたけど。4年生になってくると、みんな1年生をちゃんと指導するので、そういった姿を見ていると、みんな1年生から4年生になるにつれて、しっかりと大人になっていくなっていう風には思いますけどね。凌吾(前田、スポ4=大阪・清風)もなんか1年生の時は、村本さん、ちょっと腰マッサージしてくださいよみたいな感じだったんですけど、それこそ今は結構自分でやっています。1年生の桜輝とかにお前もやれやっていう感じに指導しているところを見たりすると、ちゃんと4年生になっていっているなっていうのは思いますね。そういった意味では、今の下級生たちも結構ちゃんとトレーニングとかも取り組めるようになってきているので、そういう意味で皆んなどういう4年生になるのかなっていうのは、結構楽しみに見ていますね。

本間 今の村本さんのお話を聞いていて思ったのが、私は去年からしかチームを見ていないので、1年生だった学生が4年生になるっていうなった姿を見たことがないなと。私が入った時の1年生が今2年生なので、徳留(巧大、スポ2=長野・松本国際)や小野(駿太、スポ2=静岡・聖隷クリストファー)、ローゼン(マーク有廉ジュニア、スポ2=茨城・土浦日大)の代が4年生になった時の姿を見るのが楽しみです。

佐藤 村本さんが精神的な視点で、本間コーチに下級生の視点を言っていただいたので、僕は体力測定の観点から言うと、みんな良くなっているんですけれども、1人挙げるとすると、4年の梶村が非常に数字が上がってきています。彼はジャンプサーブで、一撃にかけている部分があって。ジャンプサーブは、いかに大きな力を素早く出す、という部分があるので、その能力はかなり本人も意識してトレーニングしてきたかなと感じています。それは他の4年生も継続して体力が向上した面では全員一緒なんですけど、特に梶村はよく数字が上がってきて頑張っているなという印象があります。

――スタッフをやっていて喜びを感じる瞬間は

村本 高校でずっと痛み止めを飲んでプレーしていましたっていう子が、入ってくるんですね。そういった子たちが、1年生の時に、当たり前のように痛み止めを飲んでプレーしてるっていうのは、異常だと思うんですよね。練習ですら、そういった環境でやってたっていう風に言うので、そういった選手たちがトレーニングしたり、正しいストレッチを身につけていって、痛め止めとかに頼らなくても、しっかりと体が動かせるようになってきましたとかって言ってもらえると、自分自身がチームに関わって指導してきていることの意味があるなっていう風には思いますね。あとは、捻挫した子たちがちゃんとプレーできるようになったりする時とかですね。

佐藤 入学してきた時、村本さんの話とちょっと被るんですけど、トレーニングについては、嫌いですとか、やりたくないっていう選手が毎年何人かいるんですね。例えば、セルフケアやコンディショニングするのがめんどくさいという選手がいたりします。だけど、上級生になった時に、自分で積極的にトレーニングやったりセルフケアするようになって、そこで4年生になって、まさに自分の3年前だった時みたいな1年生がいるわけです。そこで、下級生に対して頑張れば身になるからしっかりやろうねみたいなアドバイスをしてる光景を見ると、やっていてよかったなと思います。僕らが毎日いなくても、選手間でこう指導したり教え合ったりするっていうことができてるので、ある程度いい感じになってきたのかなという風には思いますけど。

本間 僕の場合は毎日基本的には練習には行っていて、監督よりも学生を見ている回数や時間は長いと思います。その中で基本的に私はほとんどアドバイスとかもしていなくて、今年は特に自分たちで考えながら、この間の試合はここがいけなかったんじゃないかとか、自分たちはここをもっと伸ばさないといけないんじゃないかという話を4年生が中心にやっています。それが実際に試合で改善されてる姿を見たり、それで勝って、みんなで喜んでる姿を見るってことが、いつも見ている身としては嬉しい瞬間です。公式戦で今までできてなかったプレーが1本でも多くできるとか、そういう姿を見ることが今1番やっていて楽しいって思う瞬間かもしれないです。

対談中の本間コーチ

――最後に選手へのメッセージをお願いします

佐藤 今年のスローガンは「異常を極める」なので、そこはトレーニングでも徹底的に異常なところまで行ってほしいなと。トレーニングって難しくて、僕も自分でトレーニングしてると思うんですけど、今日はちょっと落としてもいいかなとか思うこともあって。それは怪我につながるようなことであれば落とした方がいいんですけれども、だけど、本当にそれでいいのか、どうすべきかっていうところを問いかけてほしい。それぞれが「異常を極める」ってことに繋がると思うので、練習もトレーニングもやりきる。それが最後のインカレに繋がってるっていうことで頑張ってほしいなと思います。

村本 今の佐藤コーチと同じなんですが、4年生たちが決めたテーマを、あと半年、もう全てが最終日になっていくので、秋季リーグ戦も全日本(インカレ)も自分たちが決めたこと出し切ってほしいなと。あとは、そういった環境を整えていけるように、私たち大人がちょっとサポートしっかりして、私たち自身もしっかりと「異常を極められる」ように頑張っていきたいなっていう風に思っています。選手も頑張ってほしいなっていう風に思ってます。

本間 スタッフは特に同じ思いだと思うので、私もお2人と本当に同じ意見なのですが、自分たちで決めたことを最後まで貫いてほしいっていうのと、それを貫くことが学生スポーツの中で1番重要なことなんじゃないかなと思います。結果よりも自分たちがやってることを信じて、しっかり試合に出すっていうことが今の早稲田のバレー部が1番大事にしてることだと思います。とにかく自分たちのやっていること、そして仲間を信じて、目標としてる全日本インカレに向かってあとの4カ月をどんな時も自分たちを信じてやってほしいなと思います。

ーーありがとうございました!

(取材、編集 井口瞳)

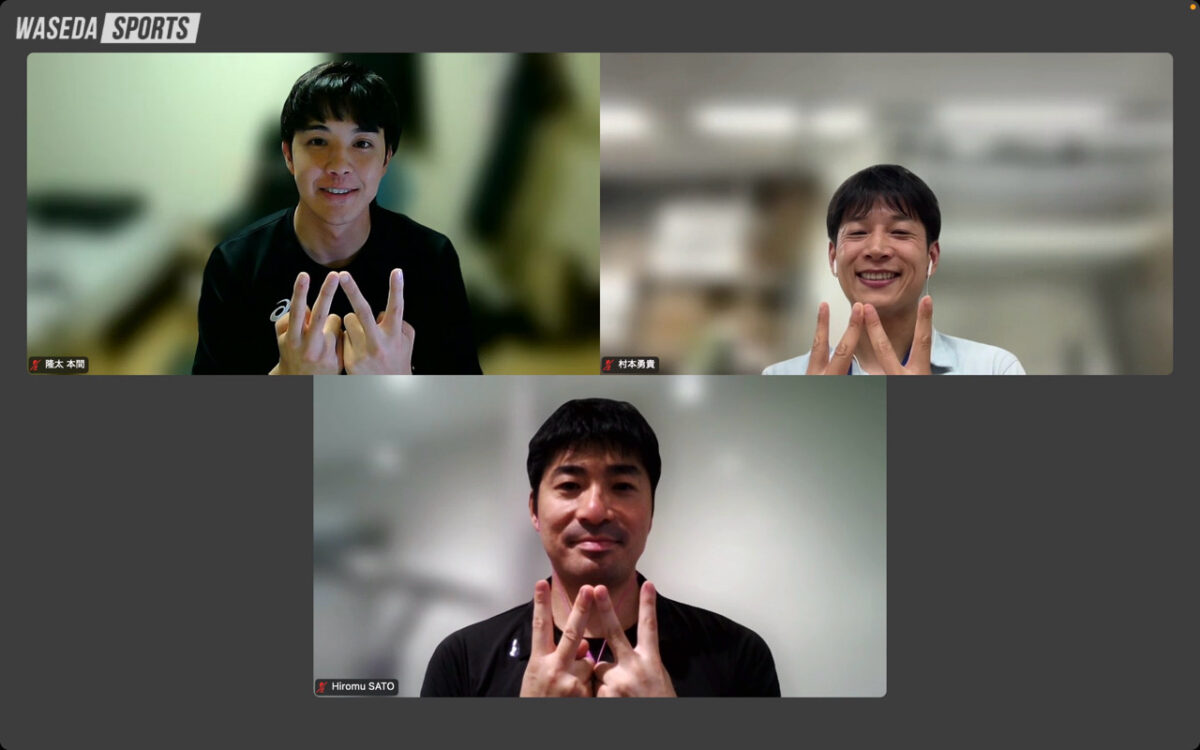

Wポーズで写真を撮ってくださいました!

◆佐藤裕務(さとう・ひろむ)(※写真下)

早大バレー部に関わって11年目。バレーボールに生かせる力を最大限引き出せるように日々選手と対話しています。トレーニングでも「異常を極める」ために欠かせない役割を果たしています!

◆村本勇貴(むらもと・ゆうき)(※写真上段右)

丁寧で優しく指導なさっている村本トレーナー。痛み止めを使わずともプレーできる体づくりで選手を身体的にも、精神的にも支えています。理学療法士として研究にも熱心に取り組まれています!

◆本間隆太(ほんま・りゅうた)(※写真上段左)

選手に一番近い立場でチームを見守っています。近いからこそ選手への熱い思いが溢れる姿が印象的でした。「自分自身を信じて最後までやりきってほしい」、選手を経験した本間コーチだからこそ伝えられるお言葉でした!