人生のど真ん中

101年の歴史を持つ早稲田大学ア式蹴球部(ア式)。2022年シーズンに関東大学リーグ戦(リーグ戦)で失意の2部降格、近年は低迷が続いたが、3年の時を経て2025シーズンついに関東1部リーグ復帰を勝ち取った。そんなア式には、組織と自分自身に徹底的に向き合い続けたマネジャー・伊藤未羽(文構=千葉・東葛飾)の姿があった。「人生のど真ん中だった」そう彼女が語る4年間を振り返ってもらった。

幼少期から活発で、学校はほぼ皆勤賞で元気な子だったという伊藤。そんな彼女の原点は、意外にもスポーツではなく音楽にある。祖父母の影響で幼少期から高校野球の応援に出向いていた伊藤、そこで出会った「美爆音」に魅せられて小学校から吹奏楽を始める。中学時代には規律の厳しい吹奏楽部の中に身を置いていた。数々の厳しいルール以上に、顧問から徹底的に叩き込まれたのはあるメンタリティだった。「音楽はスポーツと違って、倒す相手がいないんです。だからこそ、『仲間のため、人のために』というメンタリティを口うるさく言われました」。敵に勝つためではなく、隣にいる仲間のために音を奏でる。その「誰かのために」心を砕く精神は、彼女の価値観の土台として深く刻まれた。

高校は地元の進学校、東葛飾高校へ進学。入学式の日、ふと目にしたサッカー部のマネージャー勧誘がきっかけで入部を決める。中学時代の吹奏楽部の先輩が、高校でマネージャーをしており「かっこいいかも」と漠然と感じていたことも背中を押した。しかし、そこで待っていたのは「温度差」だった。選手権の決勝トーナメントに行ければいい方という環境の中で、指導者ライセンスを持つ熱心な監督と、部活を「緩く」楽しもうとする部員たち。「自分たちで望んで入っているはずなのに、なぜ本気になれないのか。監督だけが頑張っていて、部員がついてこない状況が理解できなかった」。吹奏楽部時代に本気の厳しさを知っていた彼女にとって、その環境はもどかしかった。練習後のプロテイン摂取をチェック表を作って管理しようとしたが、その熱量が周囲からは浮いていたかもしれないと振り返る。「私は本気でやりたかった。でも、周りとのギャップにモヤモヤしていた3年間でした」。

高校3年の夏、進路に迷っていた彼女の運命を変える出会いがあった。当時ア式のマネジャーだった菊地彩花(令4政経卒=千葉・渋谷教育幕張)のブログだ。「マネージャーには色んな偏見もある中で、自分の夢のために本気でこの仕事に取り組む人がいる。その衝撃がすごかった」。世間のイメージとはかけ離れた、プロフェッショナルなマネージャーという生き方。私ももう一度、本気の場所に身を置きたい。その一心で、彼女は早大への進学を決意する。スポーツの現場で働く希望から専門学校への進学も考えていた彼女にとって、それは人生の舵を大きく切る瞬間だった。

希望を持って早大への扉を開いた1年目だったが、現実は甘くなかった。まず待っていたのは、先輩やスタッフ陣に入部を審査される仮入部期間。「自分の人間的な甘さを痛感した」期間を経て正式に入部を果たしたが、言葉にしがたい無力感に襲われる。当時のチーム状況はバラバラで、結果も振るわない。危機感を抱きながらも、1年生の彼女にはそれを変える術も、自分がそこで何をしたいのかを表現する言葉もなかった。「ガムシャラではあったけれど、チームのために何かを表現できていたかというと、そうではなかった」と当時を振り返る。優秀な先輩や居場所を見つけつつある同期のスタッフに気後れし、自分からコミュニケーションを取りに行けない日々。焦りに近い感情から1年目の冬に当時の大学王者への部活訪問を画策する。「日本一を知らずに日本一は語れない」と組織の理想と現場のギャップを図ることを試みた。結果的に訪問は叶わなかったが、その飢餓感こそが、彼女を変えていく原動力となった。

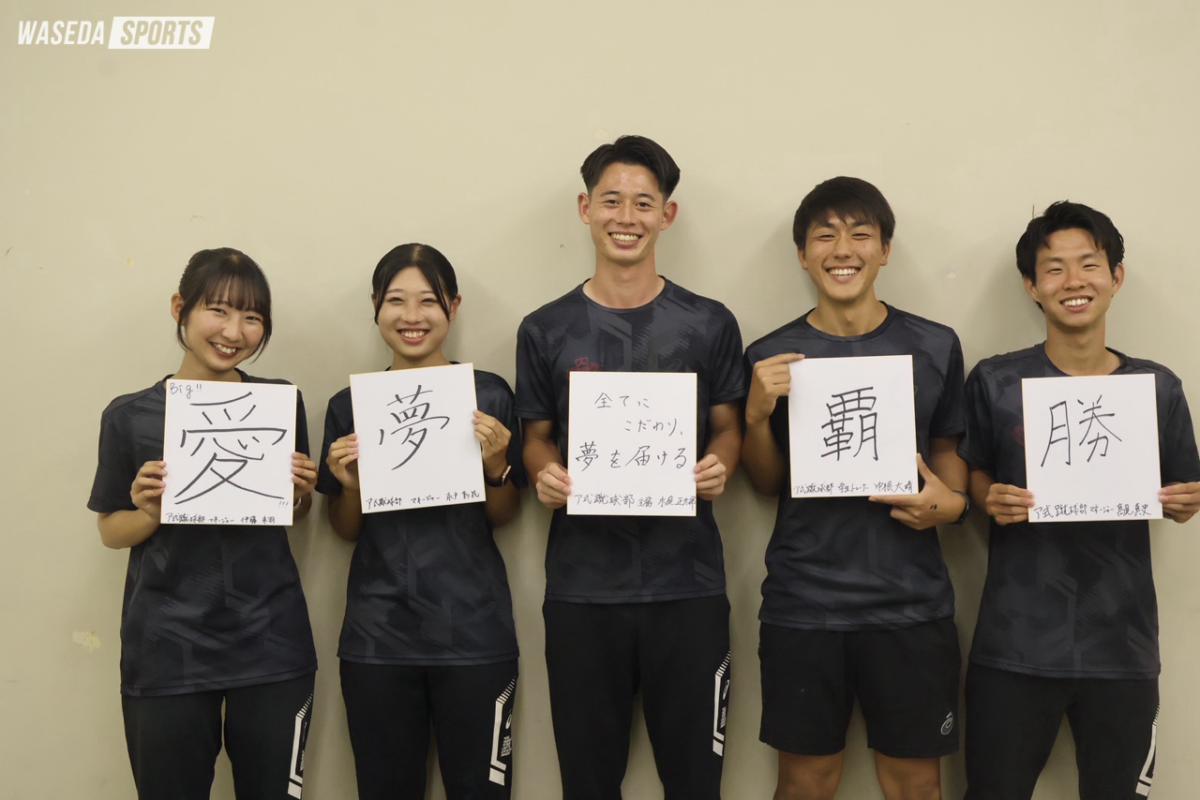

2年目、転機が訪れる。部内の「運営担当」への就任だ。運営担当とは学連とチームの間に立ち、リーグ戦の試合運営全てを担う重責。華やかな仕事ではないが、この役割が彼女の視座を劇的に変える。他大学の学生や連盟の大人たちが、大学サッカーを成立させるために身を削る姿。そして何より、運営担当として全試合に帯同することで、苦境にあえぐトップチームの選手の感情を間近で目撃することになった。「選手の苦しさや悔しさを近くで見て、私も日本一を目指す覚悟がないと、ここにいる資格はないと思った」。ピッチの外にいる自分も、勝敗の当事者でありたい。その想いは、自身が興味を持っていたクリエイティブの領域でも形となり現れる。「私たちはプロチームではない。だからこそ、どう情報を届けるか」。2年目から本格的に画像作成を担当し始めた彼女は、ある美学を貫いた。Jリーグのスタメン発表でさえローマ字表記が多い中、彼女はあえて「漢字」の名前にこだわった。「まだ無名な選手が多いからこそ、顔と名前と背番号がストレートに入らなければいけないなと思ってました」。また、マッチデイの投稿にも力を入れていた。ある試合前、彼女が作った画像を見て、主力選手の一人が「これ見て頑張ろうと思った」とSNSに投稿した。かっこいいだけじゃない、選手の背中を押すクリエイティブ。それが、彼女なりの「戦い方」の一種だった。

3年目、チームは創部100周年を迎える。なんとしてでも1部の舞台に戻ること、日本一をつかむことを掲げたチームだったが前半戦は思うような結果が出ず、リーグ戦では苦戦が続いた。「結果が出なくなるにつれて、100周年という言葉がみんなの口から消えていった」。そんな苦しいシーズンの中で、彼女の心に深く刻まれた光景がある。国立競技場で行われた早慶クラシコだ。「試合の結果も大事だけど、誰かの想いが動いている場所に心が動かされるんです。早慶クラシコはそういう舞台でした」。華やかな舞台の裏には様々な思いを抱えた学生が動いている。自分が出られない試合のために、早稲田のために全力を尽くす部員たちの姿。試合がその後に控えているのにも関わらず朝から準備に参加して、試合前にはサッカー教室に参加する部員の姿。それこそが、彼女が愛し、守りたかった早稲田の誇りだった。しかし、チームはこの年、1部復帰を逃す。またしても届かなかった。不完全燃焼のまま、伊藤は大学サッカーラストイヤーを迎えることになった。

最上級生として迎えた4年目。プレシーズンは思うように結果が出ず厳しい幕開けになるかと思われたが、開幕戦の劇的逆転勝利を皮切りに春先は好調を維持する。そんな中で6月に大きな試練が訪れる。アミノバイタルカップ(アミノ)初戦敗退。それは、4年間チームが目標として掲げた日本一への道があっさりと絶たれたことを意味していた。時が過ぎ12月、シーズンが幕を閉じ4年生の引退試合が東伏見で執り行われた。同期揃ってグラウンドに立つ最後の日だが、この日はチームが目標としていたインカレの開幕日でもあった。敗戦から半年が経っても伊藤の中にはインカレの存在が顔を覗かせていた。日本一を目指すと公言しながら、そのスタートラインにさえ立てなかった悔恨は今も心に刻まれている。引退した今でも「アミノでの負けは消化しきれていない」と語った。あの日の試合後、応援席にいた部員たちからの言葉が強く心に残っている。「お前たちが代表してピッチに立っているんだぞ」。その言葉に、何も言い返せなかった。

最大の目標への道を断たれて深い傷を負ったア式は、その後の早慶クラシコにも敗戦。その後もなかなか思うようにいかず苦しい夏を過ごした。それでも、チームは前を向いた。「何も勝ち得なかった代」から脱却するために、1部昇格はどうしても叶えなければいけない至上命題だった。ここまでチームを引っ張ってきた山市(秀翔、スポ=神奈川・桐光学園)を負傷で欠きながらも徐々に勝ち点を伸ばしたア式。3位で迎えた最終節の直前、チームスタッフの玉井(智久)氏が語った言葉が最後にチームを一つにした。「早稲田が強い時はいつか。それは『誰かのために』戦えている時だ。試合に出られない仲間のために、すべてを捧げろ」。中学時代に叩き込まれた「仲間のために」という教えが、大学サッカーの勝負論とリンクした瞬間だった。

そして迎えたリーグ戦最終節。ア式はホーム・東伏見で2ー0で快勝し、悲願の1部昇格を決める。「ホイッスルが鳴った瞬間、ベンチのメンバーが『結果は?』となり、(他会場の結果が)4ー0だと知った時の熱狂は一生忘れない」。(リーグ戦最終節はア式が勝利かつ他会場が引き分け以外が昇格の条件だった。)ベンチから溢れ出した歓喜の輪。それは、1年生の頃には想像もできなかった、「当事者」として掴み取った最高の景色だった。

「なぜア式にそこまで愛をそそげたんですか」。そう問うと、彼女は迷いなく答えた。「みんなのことを尊敬しているからです。自分にできないことを本気でやっている人たち。その中で、自分も手を抜いたらここにはいられないと本能的に思っていました」。ア式での4年間は、彼女にとって「一番人間らしくいられた場所」だったという。「情けないところも見せたし、本気で向き合っているところも見せてきた。人生のど真ん中でした」。特に同期のスタッフや選手たちの存在が、彼女を突き動かした。「私の周りにいた同期がこのメンバーだったから、頑張れた」と話し、環境と共に前へ進み続けた仲間たちへの感謝を語った。

卒業後は一般企業に就職するが、いずれはスポーツ界に戻りたいという夢がある。「フィールドは変わりますが、またどこかで、ア式のみんなと一緒に何かができたらいいなと思っています」と話し、将来の再会を誓う。

中学時代に教わった「誰かのために」という精神は、ア式での4年間を経て、より強く、より洗練された「覚悟」へと進化した。先人のブログから運命に導かれてア式を選び、自分だけの4年間を進み続けた伊藤。彼女自身の情熱もまた、1部に返り咲いたア式蹴球部の歴史の一部となり、後輩たちへと受け継がれていく。

(記事 和田昇也)